ダイオードの仕組みと性質

<この記事の内容>:電気回路の問題で登場する、ダイオードと"n型/p型"半導体の仕組みをイラストを使いながら解説しています。

<関連記事>:「高校物理:電磁気まとめページ」

目次(タップした所へ飛びます)

ダイオードと半導体

ダイオードは英語でdiodeと書きます。di-odeと分けると「2」を意味する「di」(1はmono、3はtri、4はtetra、5はpenta・・・と続きます。)が接頭辞として付いています。

この2は、ダイオードがn型とp型という2種類の半導体によって構成されていることを意味します。

この項では、まずその2種類の半導体に付いて詳しく紹介します。

半導体とは?

半導体は、文字通り"導体と不導体の間の性質"を持ち基本的にシリコン(Si:ケイ素)やGe:ゲルマニウムからできています。

そして、周期表においてSi、GeはC(炭素)の1つ(二つ)下の同族(14族)元素であることからもわかるように、最外殻には4つの電子を持ちます。

![]()

<純粋な半導体>

n型半導体とAs

そのケイ素原子が4つの手で結合して、並んでいるところに一つAs(ヒ素)を入れます。

(実際にはもっと複雑ですが、理解しやすくするために簡単にしています。以下のイラストも同様です。)

Asは15族の元素で最外殻電子は5つあることから、全体として電子が一個余分に存在することになります。

伝導電子

この余分な電子を【伝導電子】と言い、自由電子のように電流の担い手(carrier)になります。

![]()

<n型半導体>

尚、n型のnはネガティブのnです。

p型半導体とGa

一方で、p型半導体(このpはポジティブのp)もSiの中に別の原子を入れる事には変わりありません。

ただし、ここでは最外殻電子が3つのB(ホウ素)やGa(ガリウム);つまり13族の元素を組み込みます。

すると、電子が一つ足りない(=穴が開くイメージ)という様な状態になります。

正孔(ホール)

p型半導体において、この穴を正孔(ホール)と呼びn型の伝導電子の代わりに電流を流す役割を担っています。

![]()

上の図のように、順番に電子が次々と移動して行くことで、穴が逆向きに空いて行き(まるで「ホールが電子の逆向きに動いているように」)見えます。

結果、(実際に正電荷が移動している訳ではないですが)、上のような理由で(相対的に)p型半導体の正孔がcarrierとなります。

このように先ほどのn型は比較的イメージしやすい一方で、ホールは中々理解しにくいのでよく入試でも問われます。

pn半導体の接続とダイオードの性質

さて、ここからがダイオードの本題です。

上で紹介した、n型とp型の半導体を接続したときどのような状態になるのか、そしてその結果を見ていきます。

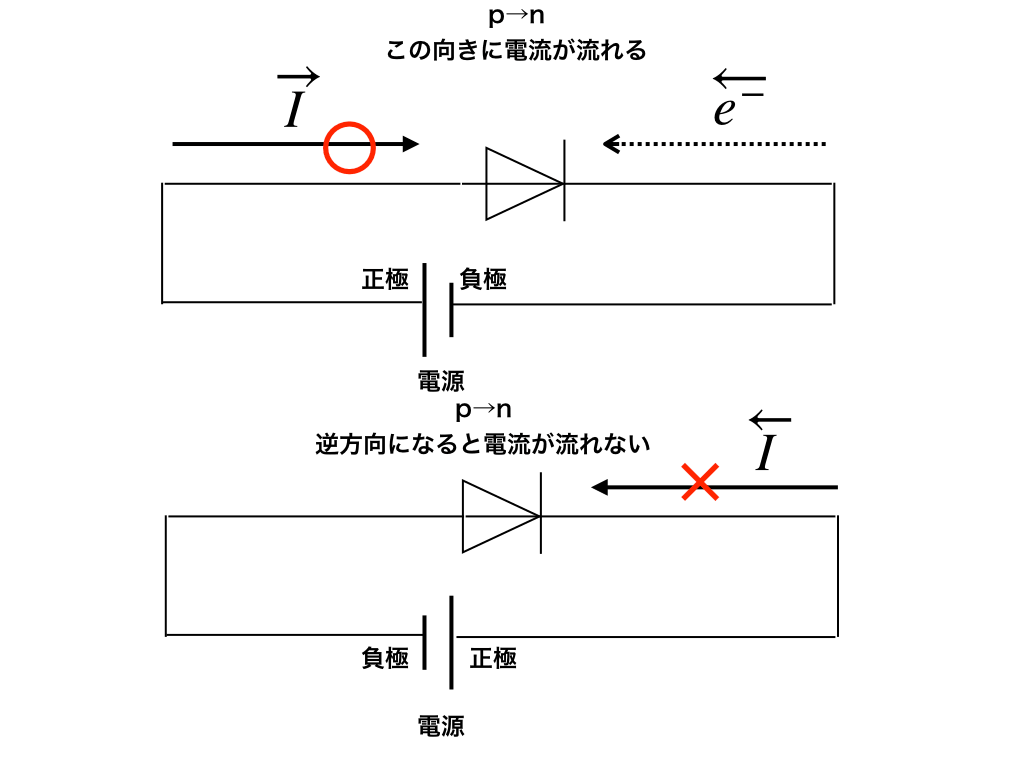

n→pとp→nの順序と回路図・記号

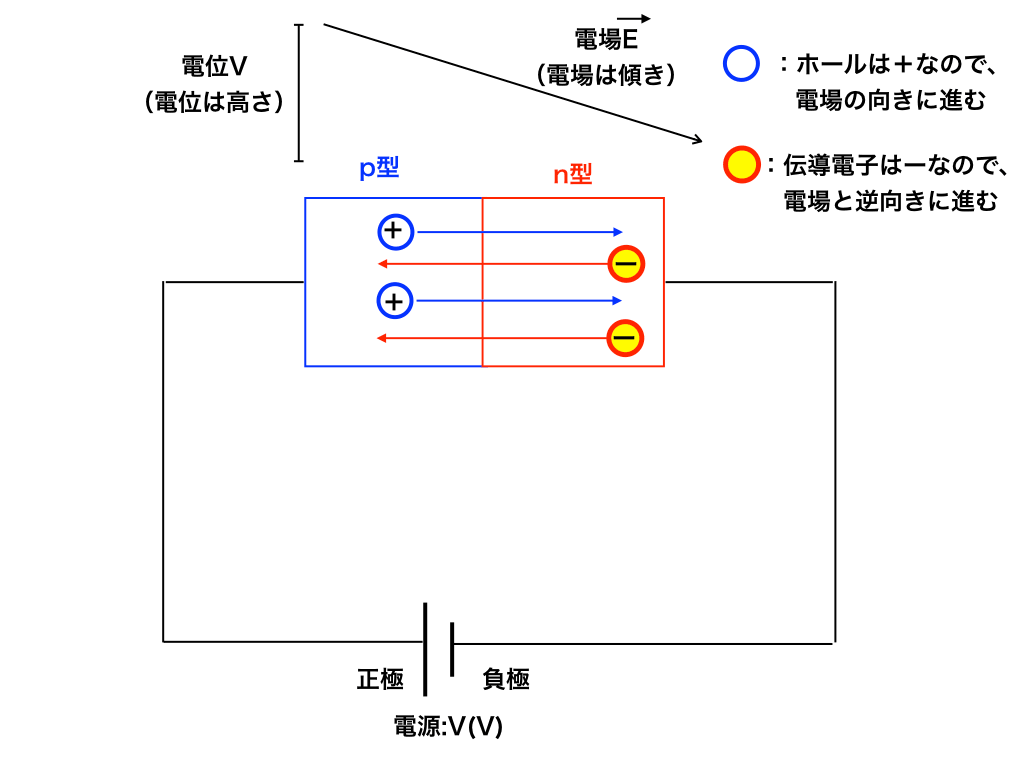

今、電源の正極をp型、負極をn型につなぐことで電場が下図のようにダイオードにかかります。

(参照:「点電荷が作る電場と電位」「電場と電気力線・ガウスの法則とは?」)

正極をp型;負極をn型半導体になっているダイオードに接続すると、ホールは電場Eの向きに、伝導電子はその逆に移動します。

こうする事でうまく電流が流れます。

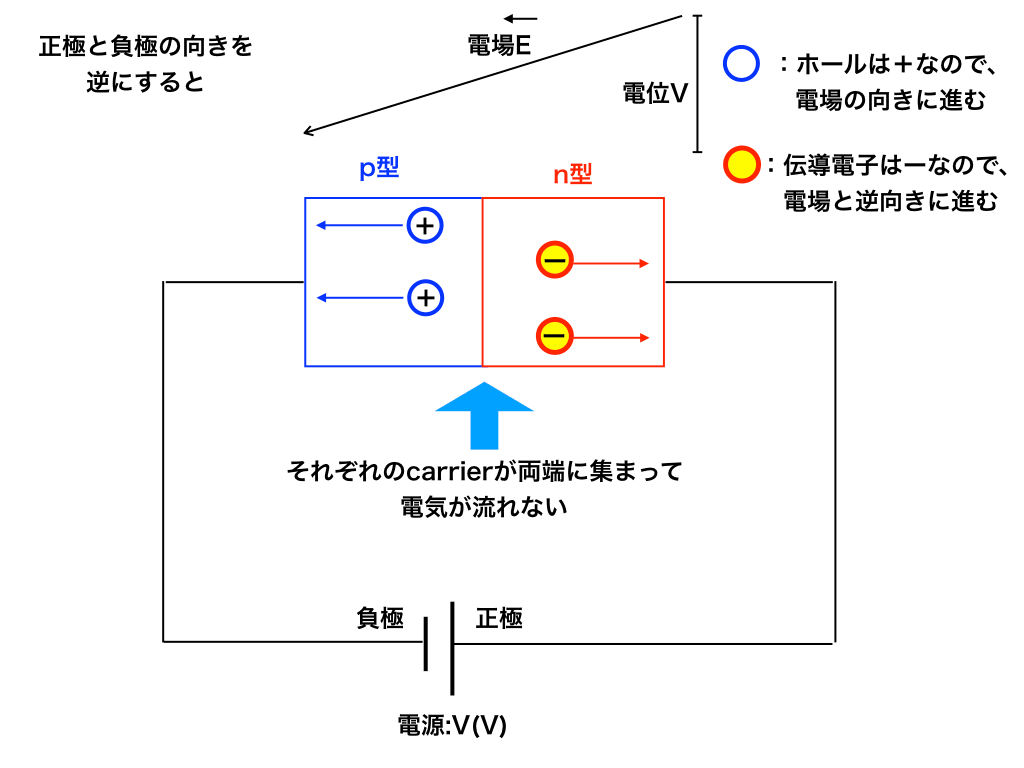

一方で、正極をn型;負極をp型半導体になっているダイオードに接続してみます。

先ほどと同じく【ホールは電場Eの向きに】従って、【伝導電子はその逆】に移動する事から、pnの接合部にcarrierが無くなり、結果的に電流が流れない状態になります。

回路図:p型は正極・n型は負極とつなぐ!

これを回路図にしたものが↓です。

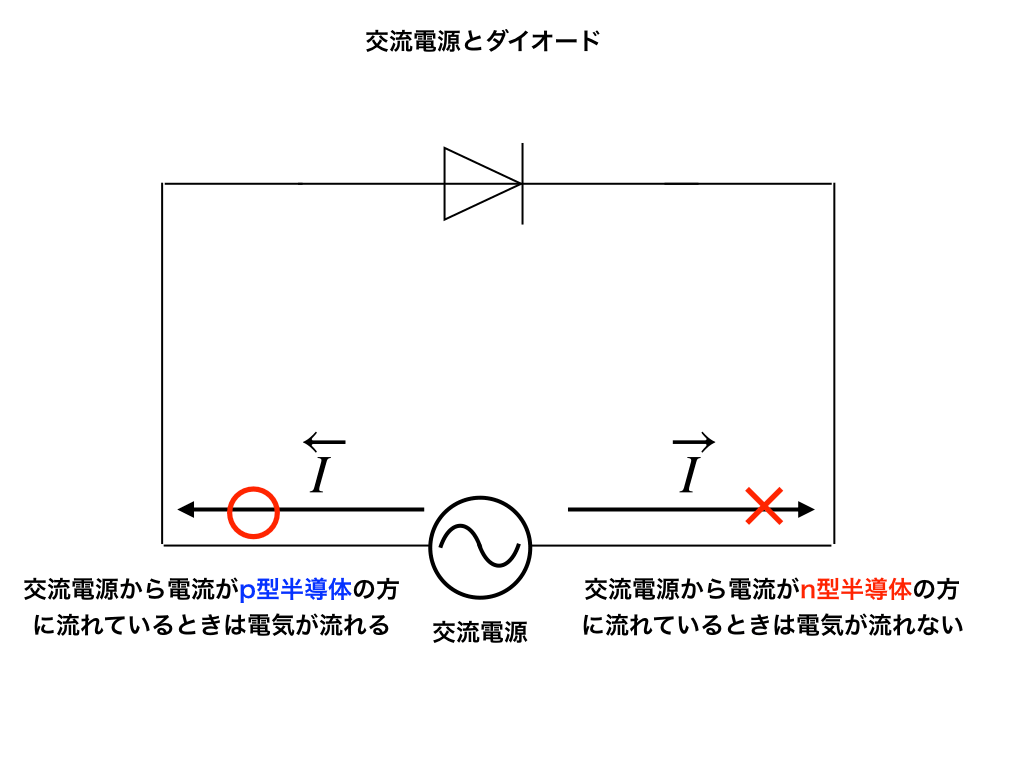

整流作用(交流回路)

ここまでは電源(電池)が直流の場合を見て来ました。

が、交流電源を用いるとダイオードの「一方向にのみ電流を流す」という性質から、《上の参考図》のように電源より電流がp型に流れている時だけ電気が通る=これを「整流作用」と呼びます。

内部光電効果(続編へ)

ダイオードをさらに詳しく見て行くと、p型とn型の間に「空乏層」という領域が存在します。

そこに一定以上の光子が入る事で電子が動き、結果的に電流が流れたり(→太陽電池)、その逆の性質を利用して光を放つ(発光ダイオード)の仕組みについて次回「(作成中)ダイオードと原子物理」で詳しく解説します。

まとめと応用へ

化学の知識が少し必要な部分がありましたが、基本的なダイオードと半導体の構造・仕組みについてはこの記事の内容である程度カバー出来ます。

一方で最後に少しだけ触れたように、太陽電池など様々な応用問題が作られる事があるので、難関大志望の人は原子物理との融合問題を解いておくことをオススメします。

関連記事へ

「(作成中)ダイオードとLED・太陽電池の仕組み」

最後までご覧いただきまして、有難うございました。

【学習/受験メディア】:“スマホで学ぶサイト、「スマナビング!」”では、読者の皆様のご感想をコメント欄にて募集しています。

(※:『個々の問題や証明』の質問には対応出来ない場合があります)

・その他【スマナビング!】に付いての「お問い合わせ、ご依頼やタイアップのご相談」に関しましては、【運営元ページ】よりご連絡をお待ちしています。